Accueil > AMPHI ALTER > Quels sont les noms qui rayonnent dans la littérature lesbienne (...)

Quels sont les noms qui rayonnent dans la littérature lesbienne ?

mercredi 31 août 2022, par

Aurore Turbiau, Sorbonne Université

Dans un article publié sur The Conversation l’an dernier, j’évoquais la littérature lesbienne en tant qu’objet d’étude littéraire mal connu : peu étudié, difficile à cerner, en dépit de l’intérêt qu’il représente à la fois pour l’histoire de la littérature des femmes, et pour la manière dont, aux XXe et XXIe siècles, on pense la théorie littéraire.

L’histoire lesbienne perturbe les canons établis, les normes narratives, les codes de la langue : au-delà de son point d’ancrage social, amoureux, politique ou philosophique – selon l’angle par lequel on préfère aborder le sujet du lesbianisme – elle interroge profondément l’objet littéraire et ses définitions.

Noms absents et noms cryptés, dissimulés

Pourtant, Traude Bührmann, écrivaine allemande correspondante à la revue Lesbia Magazine au cours des années 1980-1990, se demandait en novembre 1994 : « Quels sont les noms qui rayonnent dans la littérature lesbienne ? […] Quelle est l’importance des noms dans la littérature lesbienne ? » Car la réponse ne va pas de soi.

D’une part, ces noms sont trop mal connus. Il s’agit de cultures qui se propagent de bouche à oreille, de livres qui rencontrent des difficultés toutes particulières à être édités, puis diffusés et lus. L’histoire n’en est pas faite, sauf dans les cercles militants ou les milieux contre-culturels ; elle reste inaccessible à une grande majorité du public et sa diffusion a reposé longtemps sur les engagements bénévoles de quelques-unes.

D’autre part, les noms de la littérature lesbienne ont eux-mêmes été cryptés par une partie des autrices. Certaines d’entre elles écrivent leur œuvre ou partie de leur œuvre sous pseudonyme. L’exemple qui a le plus fait jaser les publics lesbiens (même français), au cours de la seconde moitié du XXe siècle, est sans doute celui de Patricia Highsmith : autrice de polars à succès, elle publie sous le pseudonyme de Claire Morgan The Price of Salt en 1952 (d’abord traduit par Les Eaux dérobées par Emmanuelle de Lesseps, puis connu sous le nom de Carol). Les rumeurs circulent, mais la véritable identité de l’autrice n’est révélée qu’en 1990.

En outre, le cryptage des noms est lié à un travail romanesque caractéristique de la littérature lesbienne des années 1970 : à l’heure du Nouveau Roman et des déconstructions romanesques en particulier, « la plupart des protagonistes n’avaient pas de nom propre », rappelle Traude Bührmann.

« Elles s’appelaient Je, parfois Tu ou Elle. Pour savoir quelle est Je ou Tu ou Elle et dans quelle histoire, je dois connaître le nom de l’écrivaine, le titre du livre, et peut-être la date ou le lieu de sa parution. Cette protagoniste n’a donc pas une vie autonome, un futur indépendant. Elle n’a pas de nom qui puisse briller librement et éternellement au ciel du cosmos lesbien. »

Et puis, bien entendu, s’il est parfois difficile de se rappeler les noms de la culture lesbienne, c’est aussi parce qu’ils sont tus, victimes d’un double silence : celui qui marque en général l’histoire culturelle des femmes, celui qui pèse sur la reconnaissance sociale du lesbianisme. Ces dernières semaines, on a vu souvent nier la vie lesbienne de Rosa Bonheur, dont l’œuvre est mise en avant en cette année anniversaire. Le décès d’Hélène de Monferrand, le 14 février 2022, n’a rencontré presque aucun écho dans les médias, même littéraires : elle était pourtant l’une des autrices principales de la littérature lesbienne des années 1990.

Il a fallu attendre l’inauguration du jardin Monique Wittig, en septembre 2021, pour que le mot « lesbienne » figure pour la première fois sur une plaque publique en France ; en mars 2022, l’hommage à Suzanne Leclézio et Yvonne Ziegler omet de mentionner leur homosexualité et présente la seconde comme l’« amie bénévole » [sic !] de la première.

S’il faut des noms…

Difficile, donc, de voir rayonner les noms de la littérature lesbienne. Dans l’article « Ce que font les lesbiennes à la littérature », un grand nombre étaient cités déjà ; ceux des autrices les mieux connues, mais à vrai dire, l’article en oubliait beaucoup d’autres.

Même en se concentrant strictement sur l’histoire française de la littérature lesbienne (dont la définition pose problème, je renvoie sur ce point à l’article précédent et surtout, à l’ouvrage à paraître), on aurait pu citer par exemple les autrices recensées par Paula Dumont dans les quatre tomes de son dictionnaire lesbien Entre femmes, dont les noms s’égrènent tout au long des XXe et XXIe siècles. Ou bien ceux – et il y aura de nouveau ici des oublis – de Gabrielle Reval, Jeanne Galzy, Hélène de Zuylen, Renée Dunan, Élisabeth de Clermont-Tonnerre, Célia Bertin, Juliette Cazal, Hélène Bessette, Irène Monesi, Françoise Mallet-Joris, Suzanne Allen, Nella Nobili, Rolande Aurivel, Jocelyne François, Mireille Best, Maryvonne Lapouge-Pettorelli, Danielle Charest, Geneviève Pastre, Cy Jung, Danièle Saint-Bois, Sabrina Calvo, Évelyne Rochedereux, Wendy Delorme, Ann Scott, Élodie Petit, Joëlle Sambi, plus récemment encore Pauline Gonthier, Tal Piterbraut-Merx, Jo Güstin, Alice Baylac (etc.).

Cela n’est rien encore si l’on ne cite pas aussi les noms de toutes celles et ceux qui, depuis des décennies, ont tâché de restituer cette histoire, de la faire vivre, de l’éditer et de la diffuser en dépit des résistances rencontrées au sein du champ littéraire. Il faut citer l’émergence des maisons d’édition lesbiennes à la fin des années 1990, l’évolution de l’édition et de la critiques spécialisées jusqu’à nos jours : les éditions Geneviève Pastre, les éditions Gaies et Lesbiennes, KTM Éditions, Homoromance, etc. Outre les noms déjà donnés, il faut citer les amorces de théorisation fournies par Marie-Jo Bonnet dans son important ouvrage Les Relations amoureuses entre les femmes du XVIe siècle au XXe siècle ; le travail fourni par les Archives lesbiennes, ainsi que par les revues qui ont commencé à voir le jour dans les années 1970. Quand les femmes s’aiment, Désormais, Lesbia et Vlasta surtout, en France, dont les pages ont notamment recueilli les critiques littéraires et artistiques de Catherine Gonnard, Suzette Robichon, Michèle Causse, Elisabeth Lebovici, Hélène de Monferrand, Danielle Charest, Évelyne Auvraud, Odile Baskevitch, Chantal Bigot et d’autres. Elles ont mené depuis plus de quarante ans un travail extrêmement précieux d’investigation, d’analyse et d’historicisation de la culture lesbienne – travail parfois mal reconnu lui-même.

Aujourd’hui ce travail de fond est relayé et approfondi par l’ensemble des plates-formes papier (Jeanne Magazine, Panthère première, La Déferlante), numériques (Roman Lesbien, Lesbien raisonnable, Mx Cordelia, Planète Diversité et quantité d’autres) ou radio (travail de Clémence Allezard sur France Culture notamment, Gouinement lundi, Radio parleur) qui permettent de faire connaître l’histoire des littératures lesbiennes. Impossible de citer tous les noms, tous les sites : ils foisonnent, peut-être particulièrement ces dernières années.

En ce qui concerne la recherche en littérature, cette profusion récente est en tout cas particulièrement flagrante, bien qu’elle ne corresponde pas encore à la reconnaissance évidente de ce sujet d’étude. Alors qu’elle est menée depuis la fin des années 1980, par des chercheuses précurseuses comme Gaële Deschamps ou bien Catherine Écarnot, elle a longtemps peiné à s’institutionnaliser. Au-delà des thèses monographiques qui, souvent, abordent le sujet du lesbianisme en littérature, relativement peu d’articles scientifiques sont publiés en France sur cette question. On peut citer à cet égard le travail de Marta Segarra, ou le travail particulièrement important mené ces derniers temps par Marie Rosier et Gabriela Cordone, principalement à propos de la scène lesbienne hispanophone : dans l’un des derniers numéros de la revue universitaire bisontine Skén&graphie ainsi que dans la revue Mouvements, elles se sont récemment attachées à analyser ce que peut signifier le lesbianisme en littérature, l’histoire de ses théorisations et les enjeux d’une recherche qui approfondisse ces questions. Enfin, on peut citer l’engouement très net de jeunes chercheur·ses pour le sujet : il semble que le nombre de mémoires explicitement consacrés à la littérature lesbienne ait énormément augmenté depuis 2020, et de plus en plus de projets se montent pour en valoriser le travail (à l’instar du dépôt électronique Big Tata).

On se rend compte aussi d’un décalage entre aspirations de recherche et contenus déjà disponibles, lorsqu’on tente de réunir, à ce sujet, journées d’études ou séminaires. Un certain nombre de chercheur·ses sont engagé·e·s sur le sujet : le succès du colloque Sapphic Vibes en mars 2019, organisé à l’université de Mulhouse, en est témoin. Néanmoins le sujet lesbien reste largement moins traité et moins maîtrisé, au sein de l’université, que son pendant masculin : en attestent les difficultés rencontrées par les organisateur·ices de cours ou de séminaires qui souhaitent se pencher sur le sujet des rapports entre littérature et homosexualité tout en étant conscient·e·s des paramètres de genre à considérer, dont les séances comptent pourtant pour finir une bonne majorité de références masculines.

Une histoire à relire, de nouvelles recherches à mener

Ces listes sont longues et fastidieuses : c’est vrai. Mais elles signalent clairement, aussi, que la littérature lesbienne (française en l’occurrence) est loin de ne compter que deux ou trois noms isolés les uns des autres ; elle a une histoire longue, riche, nourrie par des dialogues entre écrivain·e·s, militant·e·s, étudiant·e·s et chercheur·ses, lecteurs et lectrices, archivistes, maisons d’éditions et libraires, depuis des dizaines d’années.

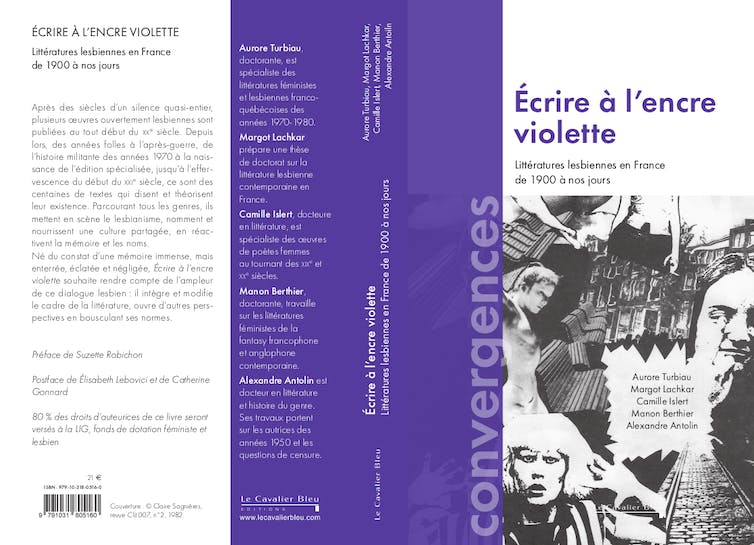

Nous avons tenté, dans un ouvrage à paraître fin mai aux éditions du Cavalier bleu, Écrire à l’encre violette. Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours, de retracer cette histoire. À savoir : 80 % des droits d’auteur de l’ouvrage seront versés à la LIG, afin de reconnaître la dimension entièrement collective de cette recherche.

Notre étude prend son départ en 1900 : sont alors publiées en France plusieurs œuvres ouvertement lesbiennes, après des siècles d’un silence quasi entier. Ensuite, des années folles à l’après-guerre, de l’histoire militante des années 1970 à la naissance de l’édition spécialisée après 1990, jusqu’à l’ébullition du début du XXIe siècle, ce sont des centaines de textes qui disent et théorisent leur propre existence. Ils parcourent tous les genres : récits de soi, romans de science-fiction et de fantasy, poésie, bande dessinée, expérimentation formelle, théâtre, romance et polar, littérature jeunesse, chanson.

Traude Bührmann disait encore, à propos des noms de la littérature lesbienne, qu’« une fois que les caractères ont des noms et des auras spécifiques, elles se représentent elles-mêmes et s’inscrivent dans la mémoire des lectrices avec leur figure et leur visage unique, leurs doigts et leur haleine. […] Des noms peuvent épeler une histoire. Des noms peuvent exprimer des idées, évoquer une vision du monde. » Nous espérons que cet ouvrage, Écrire à l’encre violette, contribuera à donner matière à cette mémoire fragile et malmenée, qu’il pourra participer à son tour à faire briller ces noms « au ciel du cosmos lesbien » (et littéraire, en général !).

Cet article a été relu par les co-auteurices du livre « Écrire à l’encre violette » : Margot Lachkar, Camille Islert, Manon Berthier et Alexandre Antolin.< !—>

![]() http://theconversation.com/republishing-guidelines —>

http://theconversation.com/republishing-guidelines —>

Aurore Turbiau, Doctorante en littérature comparée, membre du collectif Les Jaseuses, membre de Philomel-Initiative Genre, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

EDURESPECT ex homoedu-genredu

EDURESPECT ex homoedu-genredu